|

... Vorige Seite

Freitag, 15. Oktober 2004

JOHN FORDS Horizont Von Manfred Bauschulte & Michael Girke

John Ford steht da als Monument des Kinos und ist doch zugleich ein großer Unbekannter. Er ist Hollywoods erfolgreichster Regisseur, vier Oscars für Regie erhielt er selbst, unzählige weitere Oscars und Nominierungen seine Filme. Er brachte Leinwandikonen hervor wie John Wayne, der Western wird auf ewig mit seinem Namen verbunden bleiben und ganze Bücher ließen sich füllen mit der Aufzählung all der Regisseure, die Ford bis heute ehrerweisend zitieren, ihn beklauen, kommentieren oder überbieten wollen. Aber wer wüsste schon, dass Ford Filme machte seit 1917, dass seine Karriere also beinahe die ganze Filmgeschichte umfasst, oder, dass er über sich selbst sagt, nicht seine Western sind wirklich gut, sondern seine billigen kleinen Filme ohne Stars über einfache Leute? Fords Unbekanntheit begann offenbar schon zu Lebzeiten (er starb 1973). 1965 drehte er "7 Women“, seinen beinahe ausschließlich mit Frauen besetzten letzten Film, der in den von Veränderungsgeist bewegten 60ern heftig ignoriert wurde. Als Manfred Bauschulte und ich uns Anfang des Jahres aufmachten, "7 Women“ anzusehen und zu würdigen, begann ein Abenteuer. Dank der Unterstützung von Klaus Volkmer, ergab sich ein intensiver und regelmäßiger schriftlicher Austausch mit Tag Gallagher, dessen "John Ford – The Man & His Films“ eines der besten Filmbücher überhaupt ist. Gallagher schickte Videos, dank deren wir Filme wie "The Sun Shines Bright“, "Battle Of Midway“, "Wagonmaster“ im Original und ungekürzt sehen konnten, was zu Einsichten verhalf, von denen wir vorher nicht einmal etwas ahnten. Immer mehr verdichtete sich der Eindruck: Trotz einiger sehr verdienstvoller Arbeiten, wie der Hartmut Bitomskys in der FILMKRITIK, ist Ford im deutschen Sprachraum nie wirklich angekommen. Um so aufregender ist es, dass Danielle Huillet und Jean Marie Straub den Anstoß gaben zu einer Ford-Retrospektive bei der diesjährigen Viennale. Warum diese umfassende, zeitraubende Beschäftigung mit einem Regisseur, der lange tot ist? Vielleicht muss man jeder Kinogeneration das Recht zugestehen, Vorgänger geflissentlich zu übersehen oder von ihnen gelangweilt zu sein. Gerade an John Ford aber lässt sich zeigen, wie fragwürdig eine Kinologik ist, die das jeweils Neueste auch für den höchsten Stand der Entwicklung hält. Filmgeschichte verläuft zugleich vorwärts und rückwärts. Holt man Kinomonumente wie Ford von ihren Sockeln und erlöst sie aus kanonischer Erstarrung, so lassen sich beim Betrachten alter Filme eben nicht nur "Meisterwerke“ oder vergangene Welten und ihre Probleme entdecken, sondern, es wird auch möglich, die Gegenwart mit anderen Augen zu erfassen. Und nur einer der Effekte dabei ist, dass manche Anmaßung und Ignoranz des heute selbstverständlichen und gültigen (Film-)Denkens sichtbar wird. Wir hoffen, unser Gespräch zu "7 Women“, kann ein wenig dazu beitragen, zwei Brücken zu bauen; eine für das heutige Publikum zu Ford und erst recht eine Brücke für John Ford in die Gegenwart.

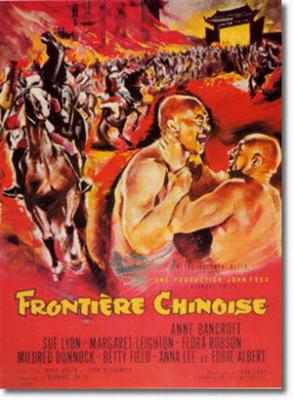

Michael Girke: John Fords letzter Film. “7 Women”, gedreht 1965. Schauplatz ist eine christliche Missionsstation in China in den 30er Jahren. Der Titel zeigt es an, diese Station ist beinahe ausschließlich mit Frauen besetzt. Der Film gehört vielleicht in eine Reihe mit George Cukors „The Women“ und Joseph Mankiewiczs „The Ghost & Mrs. Muir; reine Frauenfilme, die es aber nie wirklich zum Genre brachten. Die Handlung: Die Missionsstation erwartet dringend einen Arzt. Eintrifft aber eine Ärztin; Dr. Cartwright (gespielt von Anne Bancroft). Cholera bricht aus, ein Kind wird geboren und schließlich besetzt Tunga Khans Mongolenhorde die Station. Dr. Cartwright bietet Khan an, seine Geliebte zu werden, wenn dieser die anderen in die Freiheit entlässt. Als die Missionare abgezogen sind, bringt Cartwright Thunga Khan und sich mit Gift um. Wichtig zu erwähnen: Während der Herstellung dieses Films ist der Vietnamkrieg voll im Gange. Wie bist Du auf „7 Women“ aufmerksam geworden? Manfred Bauschulte: Nicht, weil ich den gesehen hätte. Ich bin auf einen Filmtipp von Frieda Grafe gestoßen. Irgendwann Ende 78 schreibt sie: „Ford-Retrospektive im Filmmuseum. ‚7 Women’, sein letzter Film, den niemand sehen wollte, als er 1965 im Malteser lief. Flammend bemalte MGM Dekors. 6 Missionarinnen verteidigen an der Grenze zur Mongolei ihre Unschuld gegen eine Horde von Supermännern. Gerettet werden sie von einer Ärztin, die ihre Erfahrung mit amerikanischen Männern an dieses Weltende gerieben hat. Auf einen Mongolen mehr kommt es ihr auch nicht an. Die Frauen spielen wie Transvestiten die Rollen, die Ford sonst mit Männern besetzte. Eine wirklich behutsame Weise Weiblichkeit sich selbst darstellen zu lassen. Auch in ‚The Quiet Man’ geht es hautsächlich um Sexualität. Ein seltenes Ford Thema.“ MG: Warum aber war da sofort diese Erwartung des Wichtigen bei Dir? Weil Du Ford-Fan bist und die Neugier des Sammlers befriedigt werden wollte? MB: Ich hatte mich 15 bis 20 Jahre nicht mehr mit Ford beschäftigt. Aber dann gab es die Bilder aus Abu Ghraib und dazu liefen völlig naive und idiotische Debatten. Als ich Grafes Filmtipp las, dachte ich, hier ist ja die ganze Problematik drin, aber mehrfach verdreht. Im Zentrum stand bei mir die Frage nach dem Verdrängten der gegenwärtigen Problematik: Mongolen bei Ford, heute eben Araber, Al Kaida-Leute...dann „Weiblichkeit“ im Verhältnis zu „Horde von Supermännern“, wie Fords Film das alles in Szene setzt. MG: „7 Women“, das sind Amerikaner auf Mission im Ausland. Was zunächst ins Auge fällt: Der Film spielt ausschließlich in der Missionsstation. Es ist ein Kulissenfilm, hochartifiziell, wie ein Musical, mit den dafür typischen extra-unnatürlichen Farben. Im Gegensatz zu allen mir bekannten Ford Filmen, außer „Der Mann der Liberty Valance erschoss“, gibt es hier keine offenen Horizonte, sondern ausschließlich Innenräume. Fast ein Theaterfilm, der aber auf engstem Raum in die Ford-Welt sich einfügt. Wie das geschieht, ist faszinierend. Dann: Die Mongolen sehen samt und sonders nicht aus wie Mongolen; keiner ist unter zwei Meter. Sie sind nicht als Mongolen wichtig, es sind Comic-Charaktere, reine Barbaren. Ford war nie Rassist. Die Handlung ist konzentriert auf die Verhältnisse zwischen den Missionarinnen. MB: Vielleicht noch zwei Stränge, die mich zu diesem Film geführt haben. Einerseits die aktuellen Vorgänge und Debatten. Wie sich aktuell mit Amerika beschäftigt wird, die Bilder, die aus Amerika kommen, die Haltungen von Amerikanern, all das hat mich neugierig gemacht. Dann eben das Ford-Spezifische: Sein letzter Film - in Anführungszeichen oder Fragezeichen. Kurz vorher hatte ich mich ja beschäftigt mit dem letzten Film von Carl Theodor Dreyer, „Gertrud“, auch ein Frauenfilm. Die Frage ist: Ist „7 Women“ ein typischer Frauenfilm und was ist das überhaupt? Aspekte, die noch gar nichts mit dem Sehen von „7 Women“ zu tun hatten. MG: Spannend finde ich vor allem zwei Aspekte: Wie in diesem Film alle John Ford Filme zusammenlaufen, alle Bilder, Figurenzeichnungen, Probleme, Handlungsverläufe Fortsetzungen finden. Und: „7 Women“ entwirft ein Zivilisationsmodell. Dies ernstnehmen und diskutieren, bedeutet Filme wahrzunehmen auf eine Art, die heute aus bemerkenswerten und symptomatischen Gründen ausgeblendet wird. MB: Dieses Zivilisationsmodell kommt offensichtlich ganz anders daher als die vielen Ford Filme, die im offenen Gelände gedreht sind. Anders als Monument Valley. Dies offene Gelände, Amerika, ist hier gar nicht mehr existent; es ist ein geschlossener Raum. Das Fordsche Territory ist nur noch eine Mischung aus Fort und Missionsschule. Und das Erstaunliche: An die Stelle der sonst mit John Wayne besetzten Westernfiguren rücken in diesem Moment die Frauen ein. In einer Form von Travestie: Die Ärztin in Cowboypose. Eine Umkehrung der Motive, weg von Monument Valley in den geschlossenen Raum; weg von den klassischen männlichen Heldenfiguren. Die reinen Männerkonflikte von „Ford Apache“ sind auf einmal transponiert in eine reine Frauengruppe am Ende der Welt.

MG: Es ist ganz wichtig herauszustellen: Wir haben es mit einer Missionsstation zu tun. Einem Vorposten Amerikas, des Westens, in der „Barbarei“. Im Western geht es ja immer darum, das eigene Land zu zivilisieren. Diese Legitimität ist hier womöglich überschritten. Die Beziehungen zwischen den Missionarinnen führt Ford detailliert vor. Mehr im Bild übrigens, als durch den Dialog. Agatha leitet die Station rigide. Der ewig predigende Pfarrer ist gar keiner; nicht als solcher ausgebildet, kann er nur hier wie einer sich aufspielen. Die ganz junge Frau auf Orientierungssuche wird gespielt von Sue Lyon, der Lolita aus Kubricks Film. Und in diese Runde reitet unverhofft Anne Bancroft als Dr. Cartwright ein, wie ein Westerner auf Lincolns Esel, mit Cowboyhut und Zigarette im Mundwinkel. Ein Außenseiter. MB: Bis auf die letzte Szene, wo sie das Auftreten des Westerners verlässt und im Kimono agiert. Erst da ist sie wirklich Frau geworden. Sie geht durch den Film als Ärztin. MG: Eine gebrochene Ärztin. Sie erzählt an einer Stelle, wie sie in New York idealistisch ihren Beruf ausüben wollte. Aber weil dort Frauen wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden, fand sich dort für sie keine Arbeit. Aus diesem Amerika wollte sie raus. Wenn wir „7 Women“ als Fordsches Zivilisationsmodell diskutieren, hängt mit Dr. Cartwright die Frage im Raum, warum sie im Missionsgeschehen nicht aufgeht?

MB: Hätten wir jemanden dabei, der noch nie was von Ford gesehen hätte, würde der „7 Women“ doch als Travestie wahrnehmen. Travestie auch des Modells für Amerika, das Du eben beschrieben hast. Es geht hier nichts mit rechten Dingen zu. Es ist dies keine Kafka- Welt, aber eine unendlich verschobene Welt. Eine Welt in Erwartung. Man wartet auf den Arzt, aber auch auf den Schrecken. Irgendwie ist klar: Das Kommende wird nicht gut sein. MG: Dies müsste man aus dem Ford-Kosmos heraus erklären. „The Searchers“ beginnt mit der Öffnung der Tür des Raums der Familie Edwards; die Silhouette einer Frau zeichnet sich ab. John Waynes Erscheinen wird aus dem Inneren des Hauses heraus gesehen – eines der bekanntesten Motive der Filmgeschichte. „Rio Grande“, Teil der Kavallerietrilogie, beginnt ebenso. Mit der Öffnung eines Tors, das sich am Ende schließt. Worauf ich hinauswill: Dies Tür- und Erwartungsmotiv, ein roter Faden durch Fords gesamtes Werk, wird auch in „7 Women“ aufgenommen und weiterentwickelt. MB: In „7 Women“ ist dies Motiv ganz merkwürdig konnotiert. Alle erwarten einen Arzt, der männlich ist. Und dann erscheint diese Frau, die wie ein Mann agiert. Das ganze Feld muss sich also neu ordnen, die Erwartung muss sich umpolen auf diese Ärztin. Und das empfinde ich zugleich als eine Form der Travestie der Zuschauererwartung. Mit anderen Worten: Ford ironisiert oder kritisiert die Erwartungsmotive, die er in anderen Filmen geweckt hat. MG: Meine Gegenbehauptung: Diese Ärztin liegt konsequent auf der Linie bekannter Fordscher Figuren. Doc Holliday in „My Darling Clementine“, der Wyatt Earp hilft, die Grenzstadt zu zivilisieren. Auch er ist ein Arzt, sensibel, Veränderungspotential in sich tragend, der sich selbst nicht helfen kann. Der Liebe nicht integrieren kann in seine Welt und mit Alkohol sich selbst zerstört. All das ist auch bei Dr. Cartwright sichtbar. Travestie, ja, aber zugleich ist die Ärztin eine neue Verkörperung des Fordschen Loners.

MB: Die Frauen erwarten einen Arzt, es erscheint eine Ärztin. Eine Frau erwartet ein Kind, dass sie aber eigentlich schon 20 Jahre vorher erwartet hat. Was erwartet die junge Lolita- Darstellerin? Etwas vom Leben wahrscheinlich. Und die Oberin erwartet alles von Gott. Es gibt also ein ganzes Ensemble von Erwartungshaltungen, die sich aneinander reiben. MG: Vielleicht ist das Fords Untersuchungsgegenstand: Wie Erwartungshaltungen helfen oder verhindern Realität zu erkennen. Die Oberin hat ihre Sinnlichkeit gewaltsam verdrängt. Und sie sagt dauernd: „Wir sind Amerikaner, uns kann nichts passieren“. Dr. Cartwright hat keine Erwartung, ist aber fähig, Veränderung zu registrieren und auf Fremdes verändert zu reagieren. MB: Obwohl die Ärztin ohne Erwartung ist, macht sie die Travestieformen der Anderen umso kenntlicher. Ob das das Paar ist, das viel zu spät ein Kind bekommen will oder die Oberin in ihrem unausgefüllten Leben. Um noch ein Wort Frieda Grafes aufzunehmen, das ich treffend finde: Unschuld. Allein mit der ‚Lolita’-Darstellerin wird man wohl Unschuld verbinden. Die Oberin macht das deutlich, in dem sie diese Emma heimlich begehrt. Emma kann man herausnehmen aus diesem Erwartungskarussell. MG: Aber auch hier sehe ich konsequente Ford-Linie. „7 Women“ versammelt zwar keine ausgemachten Väter, Söhne, Mütter, Töchter, aber trotzdem alle Generationen. Wir haben die ältere Leiterin, mit Dr. Cartwright deren Gegenpol, und mit Emma die Jugend. Die Chef-Missionarin definiert die geltende Wirklichkeit. Sie bestimmt die Tischsitten, ordnet die Hierarchie, sagt, was anstößig ist. Dr. Cartwright bleibt sitzen, trinkt, raucht, widerspricht. Mit ihr beginnt eigentlich schon das Fremde. Oder das Verdrängte. Sie ist Amerikanerin, aber eines Amerika, das die Missionarin bekämpft. Besonders die Tisch- und Essensszenen sind wieder ein Zivilisationsmodell, klein Amerika. MB: Über der reinen Geschichte der Mission in China hinaus haben wir es mit einem Mikrokosmos Fordscher Motive und Zitate zu tun. Dr. Cartwright korrespondiert mit dem Arzt in „The Horse Soldiers“. Der spielt eine wichtige Rolle in den militärischen Operationen der Yankeetruppen in feindlichem Gebiet. Auch er verkörpert schon die ganze humane Seite. Wenn der Anführer der Mongolen auf der Veranda gegen diesen Schaukelstuhl tritt, klingt „The Searchers“ an. Das in Gefangenschaft geborene Kind könnte aus“ Three Godfathers“ kommen. Arzt, Kind, Veranda, das sind Bausteine, die Ford mitnimmt. Bleibt die Frage, ob er Sue Lyon, die drei Jahre vorher in „Lolita“ Unschuld in einer ganz anderen Weise verkörperte, mit diesem Rollenbewusstsein in „7 Women“ verpflanzt hat? MG: „7 Women“ war nicht als Fords letztes Wort gedacht, aber man sieht hier den ganzen Ford. Es ist also ein würdiges letztes Wort und ein sehr trauriges. Denn in diesem Vorposten Amerikas ist die alles verbindende und entscheidende Western-Frage nicht mehr vorhanden: Wie kann Zivilisierung gelingen? Auf politischer Ebene zeigt Ford: Diese Missionare sollten nicht China missionieren; sie sind dermaßen fanatisch, weltfremd, verblendet, sie betreiben nichts als Selbstzerstörung. Wo ist John Fords Erwartung? Seitdem ich den total vernachlässigten „Three Godfathers“ noch mal sah, denke ich: Das Zentrum des Films sind gar nicht die sieben Frauen, sondern das neugeborene Kind. „7 Women“ ist aus der Perspektive eines Babys gefilmt. MB: Hast Du mit dieser Behauptung nicht all die von uns diskutierten Ebenen verkleinert? Es gibt in „7 Women“ auch diese Alphabetisierungsgeschichte. Die chinesischen Kinder, denen der Lehrer ja eine Erweckungspredigt hält, statt ihnen das ABC zu lehren. Und die dann brutal niedergemetzelt werden von den Mongolen. Und dann dieses neu geborene Mysterienkind. Wie erklärt man diese Konstellation? MG: Das allerbrutalste Gegenteil einer Geburt ist eine Kindstötung. Die, die das tun werden aber von Ford nicht identifiziert. Das machen nicht konkrete Asiaten, sondern pure Barbaren. Anders gesagt: Mit solch einer eigendynamischen Welt rechnen die Missionare nicht, in ihrem arroganten und kurzsichtigen „Uns kann nichts passieren, wir sind Amerikaner“. Mehrfach hätten sie, aufgrund von Warnungen, Gelegenheit gehabt, Tunga Khan zu entkommen. Sie bilden sich aber ein, alle Welt warte darauf, ihre Glücksvorstellungen zu übernehmen Was tun in einer Welt aus Überheblichkeit, Verdrängung und Barbarei?

MB: Die können nicht weg, weil ihr Erwartungshorizont komplett verstellt ist. Der deckt alles zu, weil er hierarchisch ist, in sich verkorkst, nicht lebendig. Es gibt keinen Horizont für diese Menschen.

MG: Das ist die Bildlogik hier: Amerika ist ein Labyrinth ohne Aussicht. MB: Ein Bunker, von Barbaren umstellt. Und das macht die Aktualität dieses Films nach dem 11. September aus.

MG: Es gibt zwei Ebenen, auf denen sich Frieda Grafes Beobachtung erklären lässt, dass 1965 und danach niemand diesen Ford Film sehen wollte. Einmal: Das Kino veränderte sich in den 60ern massiv. Das Studiosystem gab es nicht mehr und es herrschte eine völlig andere Zuschauergeneration. Kurz, Ford stand nicht für cooles Kino. Zum anderen: Die damals in Europa gängige politische Sichtweise sagte: Ford, das ist das Amerika, das in Vietnam diesen mörderischen Kolonialkrieg führt. Diese politisch eingefärbte Rezeption bricht an „7 Women“ aber vollständig zusammen, wird als oberflächlich und ignorant kenntlich. Es gibt keine hellsichtigere Auseinandersetzung mit Amerika als die von Ford. MB: Das ist ganz offensichtlich. Der Film ist vorrausweisend und zurückblickend. Er geht zurück in das eigene Werk, das ja wie keines amerikanische Geschichte reflektierend darstellt. Und das markante Öffnen der Tür führt in seinem letzen Film nach Innen. Man kann anhand der Bilder zeigen, wie Ford hier seinen Kosmos nach innen hin baut. MG: Die Flure und Räume sehen aus wie in einem Film von Murnau. Das Innere Amerikas, ausgedacht im Berliner UFA Studio, dem weltweit führenden Experten fürs Gespenstische, für Abspaltungen, für Doppelgänger und andere von ihrem eigenen Wahn verfolgte. Auf Murnau, auf das höchstentwickelte sensuelle Kino jemals, bezieht sich Fords Bildlogik: Die Missionare graben sich immer weiter ein, das Außen rückt dabei ferner. Der Zuschauer verliert die Orientierung, weiß irgendwann nicht mehr, wo in diesem Missionslabyrinth die Kamera ist. Das kulminiert darin, dass die Ärztin, die mit ihrem Opfer die anderen rettet, immer tiefer in diese dunklen Flure hineingeht. Und es überleben diejenigen, die diese geschlossene Landschaft geschaffen haben, die Missionare. Fords Pessimismus: Der einzig Zivilisationsfähige opfert sich, damit die Nicht-Zivilisationsfähigen weitermachen können. MB: Aber mit dem Loner Dr. Cartwright sind bestimmte Reflexionsfiguren verbunden. Da ist dieses auffällige Innehalten kurz vor Schluss, wenn sie im Kimono am Fenster sitzt. Sie überlegt und weiß genau, was sie tut. Und dann, als sie im Tor der Station steht, während die anderen abziehen, sieht man, sie ist keinesfalls ausgesetzt, sondern in einem Entscheidungsfindungsprozess voller Entschlusskraft. Sie ist also nicht einfach ein Archetyp, sondern sie entwickelt sich. MG: Der klassische Loner würde sich auf der Mainstreet männlich schießen; Dr. Cartwright lässt sich vergewaltigen, das ist existentieller, schrecklicher. MB: Sie vergiftet erst Tunga Khan. Es ist also nicht völlig aussichtslos. Er fällt tot um und sie hätte da die Chance zu fliehen. MG: Eben, der Loner entscheidet sich gegen das Leben, das die andern führen. Die furchtbare Liebe der US-Männer, wie mit weiblichen Ärzten in den USA umgegangen wird... MB: Was sie auf jeden Fall betreibt, ist ein Protest gegen die verzerrten Erwartungshaltungen der anderen. Da sitzt ein Ausrufeszeichen. Die Missionarinnen haben einen Arzt erwartet, einen Mann. Anne Bancroft kommt und ist indirekt ein Mann. Erst der Kimono, den sie als Mongolengeliebte tragen muss, verwandelt sie ins Weibliche. Ford spielt mit sexuellen Identitäten. Was auch nirgendwo in der Ford-Rezeption gesehen wird.

MG: Zurück zur Bildlogik. Ich wage die Behauptung: John Ford hat in seinem Leben nicht 140, sondern nur einen einzigen Film gedreht. Verschiedene Variationen desselben, wie es in „The Searchers“ sichtbar ist. Eine Tür geht auf, eine weibliche Silhouette zeichnet sich ab, die Kamera ist drinnen und tritt hinaus, sieht, was draußen geschieht. Alle Ford Filme sind diese Reise nach draußen. Und die gelingende oder nicht gelingende Rückkehr in diesen Innenraum. Zu Beginn von „7 Women“ fahren wir mit Agatha in die Missionsstation hinein. Montiert man all diese Fordschen Tür- und Raummotive nebeneinander, wird klar: Die Chef-Missionarin ist diesem Innenraum entfremdet. Worum geht es in diesen Innenräumen? Oberflächlich gesehen um Familie. Das Haus ist ihr Ort. Sie fallen auseinander oder werden zusammengesetzt. In „7 Women“ ist Familie etwas, das entsteht - um das neugeborene Kind herum. Ich glaube, dieser innere Raum ist das Zentrum des Fordschen Kosmos. Zivilisation ist, was dem Kind ins Leben hilft. Agathas Missionare sind also mit dem ersten Bild als das Gegenteil von Zivilisation kenntlich.

MB: Ja, vielleicht macht er immer nur einen Film. Einen Film, der auf der Suche ist nach dem verdrängten Weiblichen. Zum Beispiel Maureen O’ Haras Rolle in „The Long Gray Line“. Sie ist die Person, in der sich das ganze Geschehen in der West Point Militärakademie kristallisiert. Sie küsst in einer unglaublichen und leidenschaftlichen Weise die jungen Rekruten, die ausrücken in den ersten Weltkrieg. Und als der Krieg zu Ende ist, küsst sie noch mal einen, der nicht in den Krieg ziehen muss. Hier, wie in „The Searchers“, wie in dem Irlandfilm „The Quiet Man“, ist Ford gleichsam auf der Suche nach dem verdrängten Weiblichen. MG: Meine Gegenbehauptung: Die Verdrängung ist allein ein Problem der Ford-Rezeption. Die Küsse in „The Long Gray Line“, sie gelten Soldaten, die in einen Raum gehen, der nichts Weibliches mehr hat. Folgt man „Gray Line“, sind der erste und zweite Weltkrieg unumgänglich. Die deutschen und japanischen Barbaren müssen bekämpft werden. Zu dieser Haltung ringt sich mit Ford einer durch, der US-Militärakademien dumm und grotesk findet und Krieg widerlich. Krieg ist das Anti-Modell des inneren Raumes. MB: Das sehe ich anders. In “The Horse Soldiers“ bleibt diese Südstaatenfrau hinter der Front zurück, wenn John Wayne über die Brücke prescht. Damit immer verbunden ist die Frage: Wo leben die Frauen? Die ist in der Amerika-Diskussion immer aufgeworfen worden mit Herrmann Melville, mit „Moby Dick“. Schon die ersten Rezensenten „Moby Dicks“ hatten damit ein Problem, und der Roman wurde anfangs überhaupt nicht gelesen. Denn da kommt keine Frau drin vor. Frauen haben in „Moby Dick“ keinen Raum. Auch die Reaktionäre oder Feministinnen heute würden ganz platt feststellen, in John Ford Filmen kommen Frauen allenfalls am Rande vor. Auch in Fords Amerika haben die überhaupt keinen Ort. MG: Man darf nicht mit heutigen feministischen oder politisch vernünftigen Maßstäben alte Ford Filme messen. Die Fordsche Sensibilität ist gleichsam weiblich, was aber nicht heißt, dass Frauen die Action dominieren. Das passiert nur in „7 Women“.

MB: Aber die Frage ist doch, wie Ford anknüpft an das Problem von Melville: Wo haben in den religiösen und politischen Vorstellungen von Amerika die Frauen einen Raum? MG: Jean Marie Straub betont an irgendeiner Stelle das Brechtische an Ford. Das wirklich massiv ist. Ford macht kein Kino, das zur Identifikation einlädt, selbst dann nicht, wenn John Wayne mitspielt. Vielmehr animieren seine Filme den Zuschauer, Figuren und Situationen objektiv zu betrachten. Und wie facettenreich Fordsche Figuren und Situationen sind. Die werden auch am Ende eines Films selten einer Harmonie unterworfen. Bei der Suche nach dem Ort des Weiblichen stößt man natürlich zunächst auf Rollen, die heute als Klischees gelten: Mütter, Hausfrauen, Huren etc...das sind aber nie Klischees, sondern eben komplexe, „brechtisch“ entfaltete Charaktere in Bildlandschaften. Und: Das Weibliche ist bei Ford oft Zentrum des Bildes - es ist, wie soll man sagen, in der Psyche.

Dr. Cartwright nun bringt am Schluss von „7 Women“ ein Opfer, wird Geliebte von Tunga Khan. Sie vergiftet Khan und anschließend sich selbst. Ich sehe in dieser Szene vollständigen Pessimismus, Du aber nicht. MB: Ich sehe auch die pessimistische Grundstruktur des Films, die labyrinthischen Formen des Hauses, in denen sich die Personen verlieren. Ich sehe aber auch ein Moment von Licht, wenn die junge Emma beim Auszug aus der Mission mit dem Kind in den Armen sagt: „Eine Frau wie Dr. Cartwright werde ich, und wenn ich 100 Jahre alt bin, nicht vergessen.“ Das sehe ich im Gegensatz zu Tag Gallagher, der Emma nichts als Oberflächlichkeit und Unreife bescheinigt. Bei all der Ambivalenz der Charaktere in „7 Women“, ist doch an Emma nachvollziehbar, dass sich etwas entwickelt. Wie sie sich von der ursprünglichen Fixierung auf die Oberin Agatha löst und sich neu orientiert an der ganz anders vorbildlichen Haltung der Ärztin. Und mit dieser Karrensituation am Ende ist subtil ein Überleben der Haltung der Ärztin inszeniert. Deren Charakterstärke lebt weiter in der jungen Emma. MG: Im barbarischen Gelände wäre der größtdenkbare Optimismus das Setzen auf eine Annahme: Vielleicht hat Dr. Cartwrights Tat einen Sinn, vielleicht kommt das Kind durch, vielleicht erinnern sich die Leute ihrer. Zynismus/Nihilismus wäre, gar nichts zu versuchen. Du hast recht, auf dem Ochsenkarren werden ja unterschiedliche Haltungen zur Ärztin geäußert. „Die Hure Babylons“ sagt Agatha die Missionarin. Die vielleicht schrecklichste Person des Films, weil sie innerhalb der Zivilisation nichts von dieser begreift. Agathas Assistentin sagt sich los von ihr. Noch mal Neuorientierung.

MB: Ambivalenz. Man kann durchaus den Pessimismus ausmachen. Aber dieser Loner aus dem Fordschen Kosmos erfährt hier ja noch mal eine Metamorphose, hat neue Facetten. Das hat damit zu tun, dass sie sich selber ins Gesicht sehen will, in der Spiegelszene. MG: Sie sieht sich im Spiegel verschwommen, nebelig. Ein filmgeschichtliches Zentralmotiv. Spiegel sind eigentlich selbst Filme. Sichtbare Sinnbilder innerer Welten. Sie brechen, gehen kaputt, spiegeln nichts zurück, verhöhnen Betrachter mit dämonischem Lachen. Identität wird von Spiegeln bestätigt oder zerfällt in Scherben, die kein Glück bringen. Dass Dr. Cartwright sich nicht deutlich sieht, ist für Dich kein Pessimismus, sondern ein Ja zu einem gerade nicht idealistischem, sondern komplizierten Ich in einer unerbittlichen Welt. Die Missionare dagegen flüchten vor schwierigen Umständen in den Wahn. MB: Ja, das ist der Rest von Dr. Cartwrights Haltung. Sie hat ihre Haltung bewahrt, ihre Persönlichkeit. Die Vergiftung von Tunga Khan findet im Raum der Oberin statt. Der ist ja das Zentrum des Labyrinths. Wenn die Missionsstation ein Ort der inneren Kämpfe ist, ist das ein deutlicher Hinweis, wie sie mit ihrem Freitod sich hier verortet. Sie bleibt souverän, erstreitet und besetzt diesen Ort für sich. In diesem labyrinthischen Innenraum behauptet sie das Recht auf Widerstand. MG: Tag Gallagher stellt heraus: Sowohl die Oberin Agatha, als auch Dr. Cartwright sind Frauen, die ihre Körper ihrem Willen unterwerfen. Die Beischläferin von diesem Chefbarbaren werden zu können, dies Opfer verlangt einen ungeheuren Willen. „7 Women“ handelt aber nicht von Heroismus, sondern davon, einen Unterschied zu machen - den zwischen Resignation und Humanismus. Und zwar auch dann, wenn es niemanden interessiert. MB: Die Zigaretten in den Händen von Dr. Cartwright. Die spielen ja eine ganz besondere Rolle. In Situationen der Entscheidung und der Selbstbehauptung raucht sie. Auch am Ende. Die Zigaretten sind als Requisiten Bestandteil der Persönlichkeit. Ähnlich die Ärztetasche. Ab dem ersten Moment, in dem sie vom Esel steigt, wandert die durch den Film. Bei der Cholera, bei der Geburt, im Raum des Mongolenfürsten. Sie erobert die Tasche zurück, um die Geburt einzuleiten. In der Tasche sind die Tabletten für den Freitod. Diese Tasche übergibt sie am Schluss den Fahrern auf dem Ochsenkarren. Dr. Cartwright also bleibt nicht nur in Emmas Erinnerung, es gibt eine weitere Form ihres Vermächtnisses. MG: Ja, wie seine Figuren lässt Ford auch Gegenstände viele Stationen eines Spannungsbogens durchlaufen. Der Arztkoffer ist Instrument des Heilens, der Selbstzerstörung und des Elends - in den Händen der Mongolen wird Dr. Cartwright durch ihn erpressbar. Eigentlich müsste man die ganze Filmgeschichte noch mal neu schreiben, aus der Perspektive von Rauchern. Die sehen wahrscheinlich Filme ganz anders als Nichtraucher. In mehreren Szenen sieht es so aus, als werde Dr. Cartwright von der Zigarette durch all diese Anfeindungen der Oberin und der Mongolen getragen. MB: Die Zigarette repräsentiert ihren Selbstbehauptungswillen. Sie ist aber kein Zeichen der Härte, der Kälte, der Überlegenheit. Am Anfang ist die Zigarette Zeichen des Protestes gegen die Konventionen der Missionare. Sie ersetzt quasi das Gebet, steht gegen die Falschheiten dieser Frömmigkeit. Die Zigarette steht für eine nuancierte Haltung, aus der sich Distanz und Selbstbehauptung entwickeln können. Die Tasche ist verschlossen und wird geöffnet, um Kräfte hinauszuholen, die man in bestimmten Situationen freisetzen muss. Die Zigarette ist ein sichtbar spirituelles Zeichen, die Tasche birgt unsichtbare Kräfte. Auch andere Zeichen in „7 Women“ sind massiv. Ob das die erstarrten religiösen Konventionen sind, mit denen weder Geist noch bestimmte Heilkräfte verbunden sind. Aber auch die primitiven und barbarischen Umgangsformen der Tunga Khan-Leute. Die sind nicht spiritualisierbar, das sind Bulldoggen... MG: Die Zigarette als Protestform funktioniert bis heute. „7 Women“ würde die aktuelle amerikanische Genussmittel-Zensur nie passieren. Ich möchte noch auf „Three Godfathers“ hinweisen. Der Film erlaubt Einblicke ins Fordsche Oeuvre, somit auch in „7 Women“. In „Three Godfathers“ fliehen drei Bankräuber in die Wüste. Sie verlieren ihr Wasser, ihre Pferde und finden einen Planwagen, in dem eine Frau ein Baby erwartet. Sie helfen bei der Geburt. Die Mutter stirbt und macht die Drei zu Paten. Das Innere dieses Planwagens ist so inszeniert wie auch die Innenräume in „The Searchers, „7 Women“ etc. Hier hat die Öffnung nach draußen eine vaginale Form. Die drei Paten sind in diesem Moment im mütterlichen, weiblichen Innenraum. Den dortigen Anforderungen nachzukommen, verwandelt sie. Sie kämpfen keine Fluchtwege mehr mit Revolvern frei, sondern helfen dem Baby in der Wüste. Ab dieser Entscheidung, ist Ford egal, was das Gesetz in den Dreien sieht. Fords Skala der Sympathie seinen Figuren gegenüber, das ist der Abstand, den diese zum Kind einnehmen. Das ist auch in „7 Women“ so. Aus den Anforderungen dieses mütterlichen oder weiblichen Innenraums heraus wird die Welt bewertet. MB: Ein anderes Beispiel ist „The Long Gray Line“. Da spielt Maureen O’ Hara die Frau vom Ausbilder Marty Maher und hat eine Fehlgeburt. Die führt dazu, dass sie jungen Rekruten, die in West Point für den Krieg ausgebildet werden, als ihre Kinder adoptiert. Und sie überzeugt auch ihren Mann davon, in einem lebenslangen Aufopferungsprozess, die jungen Rekruten als seine Kinder zu sehen. Die Fehlgeburt leitet gleichsam die Geburt des Ausbilders Marty Maher ein. MG: Die Mahers sind für West Point, was die drei Godfathers in der Wüste sind, und Dr. Cartwright in der Missionsstation: In ihrer Sensibilität und Menschlichkeit ein Gegenprinzip zur Umgebung, zur törichten, maschinenhaften Militärakademie.

MB: In „The Horse Soldiers“ absentiert sich der Arzt William Holden bei einer Schlacht. In einer Hütte entbindet er in aller Eile das Kind einer Schwarzen. Worauf er mit John Wayne Zoff kriegt, eine Entbindung, erst recht die einer Schwarzen, liege außerhalb seiner militärischen Aufgaben. Holden verkörpert sehr ähnlich die forsche ärztliche Haltung Dr. Cartwrights. Das scheint ein Hinweis darauf, dass bei Ford, die Sorge um die Geburt bei allen Beteiligten Niederschlag finden muss. MG: In „7 Women“ kommt dies Kind zur Welt, und die von Tag Gallagher als oberflächlich beschriebene Emma zeigt die größte Fürsorge, nicht die von Ford als unwürdig gezeigten leiblichen Eltern. Geburt, Elternschaft sind keine Familienangelegenheit. Jeder kann dabei eine wichtige Rolle spielen – es ist eine Sache der Entscheidung. Das hört sich in Worten ausgesprochen romantisch an oder nach Hollywood Konvention. Es ist aber in jedem Ford-Film eine Entscheidung innerhalb einer komplexen, verstrickten Situation mit offenem Ausgang. Auswendig gelernte Konzepte sind für Ford kein Humanismus. MB: Man muss das zuspitzen: Jedes neu geborene Leben entbindet ein Ethos. Bei denen, die in unbeschreiblich problematischen Verhältnissen leben, in Not, in Angst, in der Wüste, die von Feinden umstellt sind, entbindet es eine Haltung. Wenn sie denn noch Kräfte dazu haben. MG: Die Erstarrung der Missionsstation wird also gar nicht nur durch Äußeres, durch den Mongolensturm, aufgebrochen, sondern auch durch Geburt. Und die Chefmissionarin empfindet körperlichen Ekel davor. Ihre Religion hat sie allem Menschlichen entfremdet. MB: Es ist nicht die Tatsache der Geburt, um die es hier geht, sondern die Geburt gebiert Haltungen. Jede Person wird neu buchstabiert und formiert. Das Erstaunliche: Es geschieht selbst bei denen noch einmal neu, die als Ärzte schon ein Ethos haben. MG: Die Figuren können an den Umständen wachsen. Bei den Hauptfiguren aktueller Produktionen ist es genau umgekehrt: Sie definieren die Umstände; räumen aus dem Weg, was ihrer Definitionsmacht im Weg steht. Sie wachsen auch gar nicht, sie siegen bloß. Weil Fans, Filmwissenschaftler und Kritiker Bilder von Babys und Müttern offenbar nicht zum wichtigen Teil eines Films zählen, oder weil man darin nur Klischees ausmacht, wird übersehen, wie und was Ford-Bilder artikulieren. MB: Klar, aber beim ersten Sehen von „7 Women“ fällt erst mal nur diese pessimistische Grundstruktur ins Auge. Erst bei genauem Hinsehen bricht der Ford die ein wenig auf. MG: Du hast diese Schlussszene als Mysterienlösung bezeichnet. Was heißt das? MB: Ich meine damit die Ochsenkarrensituation, die Abreise der Missionare, den Kuss für Dr. Cartwright, die Übergabe der Arzttasche an die alte Frau und Emmas Erinnerungsschwur. Diese Szenen halte ich für eine versteckte Form von Auferstehung. Oder des Weiterlebens des Ethos der Ärztin unter allen barbarischen Umständen. Das muss man nicht an dem Kind festmachen, sondern vielmehr an der sich verändernden Emma. Auch an der älteren Frau, die sich von der Devotion gegenüber Oberin löst. Die führen fortan ein neues Leben. MG: Die Abreisenden auf dem Ochsenkarren haben das Kind, die Ärztetasche und die Erinnerung. Von Dr. Cartwright oder John Ford aus gesehen, könnte man sagen: „So, jetzt macht mal was draus!“ Das ist ein Optimismus, den viele nicht als solchen erkennen oder anerkennen werden. Es ist kein umsonst zu habendes „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen“, sondern ein Optimismus, der an jedermanns Teilnahme appelliert. Die allein ist das Versprechen, das Wunder.

MB: Da bricht dann durch, was Du betonst: Dass man in der Rezeption bestimmte Züge bei John Ford nicht gesehen hat. Er bricht mit dieser Schlussszene ganz subtil aus aus traditionellem filmischen Handlungsaufbau. Das gibt es aber immer bei Ford, all diese Kleinigkeiten, die Hunde, die da von kaum jemandem bemerkt mitmachen in Western, dass selbst der dritte und vierte Mann an der Bar noch wichtig ist, dass gleichsam jedes Staubkorn im Monument Valley mitspielt. Er bricht herrschende Schemata dadurch auf, dass er nicht wirklich hierarchisch ist. Sieht man all das aber mit so einer eingespielten Star- Sichtweise, dann sieht man eben nur die Ärztin mit Haltung untergehen. MG: Wenn am Schluss die alte Frau ihre Wut ausspricht gegenüber der Oberin, wird für das Publikum wahrscheinlich bloß ausgedrückt, was es die ganze Zeit schon denkt. Nicht das innere Drama, die vollständig veränderte Haltung dieser „Nebenfigur“, und wie wichtig die für den ganzen Film ist. MB: Man ist auch fixiert der Sexualität wegen. Das Selbstopfer der Anne Bancroft ist natürlich eines der Sexualität. Als hätte der John Ford fast Hitchcockmäßig alles in diese Richtung gezogen; diese zarte Frau und diesen Orang-Utan-Mongolen zusammenzuschweißen und alle Zuschauerenergien dran zu binden. Und wie wenig Zeit Ford sich nimmt, um ganze Handlungsstränge und Charaktere zu entwickeln; die Assistentin der Oberin oder Emma – so, dass es nicht mal der Tag Gallagher wirklich wahrnimmt. Das sind ja alles Miniaturen, die vom Gesamtfilm ganz wenig beanspruchen. Einen derart reichen Space zu entwickeln, vor Zuschauern, die davor sitzen und fragen, wann endlich die Mongolen kommen und die Action beginnt. MG: Ford hat das Aufkommen des Tonfilms in den 20ern zwar begrüßt, sich selbst aber immer als Stummfilmregisseur beschrieben. Wenn in „7 Women“ eines Nachts der Feuerschein das Bild auffrisst, wenn der Himmel brennt, dann ist das für meine Augen Action. Gewaltbilder. Die, wie Dr. Cartwrights Spiegel, Innerliches ausdrücken: Die verdrängte Wirklichkeit, der sich die Missionare stellen müssen. Niemand hat in den 60ern noch so mit der Kamera gemalt wie Ford. Das geschieht ganz beiläufig, aber es ist der Film. Es gibt diesen von Stanley Cavell auf Howard Hawks gemünzten Satz, der treffender auf Ford anzuwenden ist: „Er scheint zu wissen, dass ein amerikanischer Künstler, erpicht darauf ein Publikum zu schaffen, oder es zu halten, bloß nicht als solcher in Erscheinung treten, vor allem aber sich selbst nicht als solchen verstehen darf.“ MB: Aber wir kommen dem nahe, sehen doch in Ford fast einen Shakespeare. Für Amerika. Warum sieht die amerikanische Rezeption - außer eben Tag Gallagher - das nicht? Warum arbeiten, außer wenigen Kinoenthusiasten, so wenige damit? Warum haben wir mit Samuel Huntington, oder, in Deutschland mit Michael Rutschky, so viele Plattfußamerikaner an der Hacke? In der gängigen Reflexion über Amerika ist überhaupt kein Niveau anzutreffen, bei Fords Reflexion aber ein immenses.

MG: Die hiesige Amerika-Rezeption ist eine Kultur des Missverständnisses, der radikalen Vereinfachung. Ich behaupte: Weil niemand sich diese Ford-Filme anguckt. Oder Filme nicht als Reflexion von Wirklichkeit und Geschichte sieht. Bei Linken, Rechten, wem auch immer haben sich Muster verfestigt: Niemand steht so sehr für amerikanische Ideologie wie John Ford oder John Wayne. Bei Ford ist Wayne aber nie dieser strahlende Held. Er ist Rassist, Selbstmörder, Bankräuber; immer gebrochen, nie allein ein Problem lösend. Für andere verkörpert niemand so sehr das großartige US-Unterhaltungskino wie Ford. Denen ist er willkommen als Alternative zum unerwünscht komplizierten Autorenfilm, zum Kunstkino. Ford aber propagiert nicht Amerika und er feiert es nicht, er reflektiert es. Er formuliert Erfahrungen und kritisiert dabei andere Amerikadarstellungen. All das mit einer Differenziertheit, auf deren Höhe weder Amerikagegner noch Amerikafreunde sich bewegen. Wir hatten vorhin diesen Satz von Straub über Fords Brechtische Züge. Die sollen auch betont werden. Zugleich sehe ich selbst in Straubs kluger Ford-Rezeption ein Äquivalent zum öden Ford immer wieder nur anzusehen als Regisseur von Männerfilmen. Noch einmal: Fords Sensualität, seine radikale Sensibilität, die sich nicht in der Erzählung zeigt, sondern im Bild, die beachtet niemand...die wird verdrängt, verleugnet, vergessen... MB: Ford ist ein Fass ohne Boden, wenn man anfängt sich mit ihm zu beschäftigen. Menschen, Landschaften, Alltagsszenen, Gesten. Ein ungeheuer reicher Kosmos menschlichen Verhaltens, den Ford entwickelt und den er teilweise naiv, unbeteiligt, dann wieder hochreflektiert präsent macht. Den man aber nicht will und überall primitiv reduziert und denkt, diese Reduktion hätte noch irgendwas mit Amerika zu tun. Selbst jemand wie Georg Seeßlen bietet, was Ford angeht, eine Reduktion von Fords Territory. In einer bestimmten Weise ist Ford aktueller als Brecht. Weil er nicht diesen didaktischen Zug hat, sondern alles in seiner Beiläufigkeit oder Selbstverständlichkeit auftaucht. In einer scheinbaren Beiläufigkeit. In unscheinbarsten Sequenzen zeigt er noch etwas, teilt etwas mit. Etwas, das mitgeteilt werden will und muss. MG: Das heißt: Diese Filme, deren Design sie ungeheuer alt erscheinen lässt - diese betuliche Action, diese seltsam gekleideten Frauen und schiefmäuligen Typen, diese Langsamkeit – sind hochaktuell. Durchbricht man diese modisch diktierte Wahrnehmung, stößt man auf ein gegenwärtiges filmisches Wunder.

pburg, 15. Oktober 2004 um 11:41:44 MESZ ... Link Donnerstag, 8. Juli 2004

Straub / Huillet / Cézanne

UNE VISITE AU LOUVRE 2004 PAUL CÉZANNE IM GESPRAECH MIT JOACHIM GASQUET 1989

UNE VISITE AU LOUVRE (EIN BESUCH IM LOUVRE) – Frankreich/Deutschland 2004 – R+B: Danièle Huillet & Jean-Marie Straub, nach dem Kapitel 2 Le Louvre des Buchs »Cézanne – Ce qu’il m’a dit« von Joachim Gasquet – K: William Lubtchansky – Bühne: André Atellian – Beleuchtung: Jim Howe – Ton: Jean-Pierre Duret – Stimme: Julie Koltaï – 47 min, OmU PAUL CÉZANNE IM GESPRAECH MIT JOACHIM GASQUET – Frankreich/Deutschland 1989 – R+B: Danièle Huillet & Jean-Marie Straub, nach den Kapiteln 1 Le Motif und 3 L’Atelier des Buchs »Cézanne – Ce qu’il m’a dit« von Joachim Gasquet – K: Henri Alekan – Beleuchtung: Louis Cochet, Hopi Lebel – Ton: Louis Hochet, Georges Vaglio – Stimmen: Danièle Huillet, Jean-Marie Straub – 63 min Ich bin Cézanne Nie mehr einen Film in Museen, hatten wir uns geschworen; zu viele Schwierigkeiten mit den Kulturfunktionären, zu viel Unverständnis für das, was sie nahezubringen verpflichtet sind, die Malerei, zu viel Verachtung für das Kino. Dennoch überfiel uns das unwiderstehliche Verlangen, eine Fortsetzung des Wegs, den wir mit unserem CÉZANNE von 1989 eingeschlagen hatten, zu versuchen, auf andere Weise natürlich – zurückzukommen auf die Malerei und auf Frankreich, nach dem Theater, Sizilien und dem Deutschen der ANTIGONE ... Wir werden wieder sehen müssen, besser sehen, wirklich sehen, Leinwände, die wir nicht kennen, und Cézanne wird uns dabei helfen, mit seinem durchdringenden Blick wie dem von Leonhardt in die Anordnung einer Partitur von Bach, die Pläne zu entdecken; – eine Struktur aufbauen müssen, die Illustration, Erzählung und filmische Materie sei, der Materie der Malerei dienend (mit Hilfe von Alekan, falls der Tod uns keinen Streich spielt); – vielleicht Piccoli überzeugen müssen, aus Spaß, wegen Rivette, aber auch deshalb, weil er seit langem mit Straub arbeiten wollte, und es lustig wäre, ihn sprechen zu lassen, ohne ihn zu sehen – ihn sagen zu lassen „Ich bin Cézanne“. So könnte dieses Abenteuer EIN BESUCH IM LOUVRE UM 1900 beginnen (nach den Dreharbeiten zu unserem CÉZANNE sagte Alekan: »Das sind die wahren Abenteuerfilme«): »Ich mag die Primitiven nicht. Ich kenne Giotto wenig. Ich müsste ihn sehen ... Ich bin jetzt schon zu alt, um mich in Italien herumzutreiben.« Und so könnte es enden: »Wer versteht Courbet? Man steckt ihn ins Gefängnis in diesem Keller. Ich protestiere. Ich werde die Zeitungen aufsuchen, Vallès ... Man lasse diese Leinwand an ihren Platz bringen, in das Licht. Dass man sie sieht! Wir haben in Frankreich ein solche Maschine und wir verstecken sie. Man lege Feuer an den Louvre, dann ... Sofort ... Wenn man Angst hat vor dem, was schön ist. Ich bin Cézanne.« Man muss den Zwischenraum bauen, und Ihr könnt uns dabei helfen. Danièle Huillet 1994 als Bittbrief geschrieben ...

Paul Cézanne im Gespraech mit Joachim Gasquet Der erste Cézanne-Film von Jean-Marie Straub & Danièle Huillet ist ein Dokumentarfilm, der sich nicht blutsaugerisch gegenüber seinem Gegenstand – der Malerei! – und seinen Protagonisten (dem Maler und seinem viel jüngeren Bewunderer) verhält. Der Film zeigt und bespricht die Arbeit des Malers so, dass filmisch ein Ausblick eröffnet wird, was Malerei heute sein könnte – ein Ausblick, wie ihn nur wenige in den letzten Jahrzehnten innerhalb ihrer Malerei aufzeigen konnten (Bridget Riley, Martin Kippenberger und Vlado Kristl in seinen Filmen und in seiner Malerei). Cézanne taucht bei Jean-Marie Straub schon viel früher (1968) auf, als Straub sich öffentlich für die Filme von Peter Nestler ausspricht. Nestler, selbst Zeichner und Maler, zeigt bis heute in seinen (Dokumentar-) Filmen (ZIGEUNER SEIN, DIE DONAU RAUF, FLUCHT, DIE VERWANDLUNG DES GUTEN NACHBARN u.v.m.) immer wieder Gemaltes quer durch die Zeiten und von Leuten, für die Kunstgeschichtsschreibung meistens nur die Schublade »Naive Malerei« bereit hält. Wichtig ist der politische Zusammenhang, in dem man die Malerei in Peter Nestlers Filmen sehen kann. Ohne diese Vor- und Zusammenarbeit mit dem Freund und Kollegen wäre Straub-Huillets Film nicht das, was er ist: Er zeigt Cézannes Malerei als eine an die normalen menschlichen Grenzen stoßende, alltägliche Arbeit, die ein ganzes, langes Leben ausfüllt. Das Verhältnis Film und Malerei hat eine Geschichte, die losging, lange bevor die im Film verwandte farbige Reproduktionsmöglichkeit des Gesehenen und die Möglichkeit des gleichzeitigen Hörbarmachens von Tönen und gesprochenen Texten erfunden waren. In der blockhaften Montage werden unterschiedlichste Momente einer bereits im Stummfilm begonnenen »Malerei-Filmgeschichte« (Dreyers MICHAEL!) auf verschmitzte, »übersetzte« (z.B. durch die Frauenstimme, die Cézanne spricht) Art und Weise bewahrt. Man merkt auch, dass die Zeit-Kunst Film der Malerei möglicherweise näher steht, als man gemeinhin annimmt. Die im Film extrem lang gezeigten Schnappschüsse des grauhaarigen Malers machen deutlich, dass die Verwandtschaft zwischen den technischen Reproduktionsmitteln Photographie und Film vielleicht eher äußerlich ist. Straub-Huillets (und Peter Nestlers) Filmarbeit hat mehr mit dem langsamen, schichtenweisen Verdichten einer am sichtbaren Gegenüber interessierten Malerei zu tun, als mit den Bildern, die von immer leichter zu handhabenden und unauffälligeren Apparaten geliefert werden. Wie vorsichtig, fast geheim das bereits langandauernde Liebesverhältnis zur Malerei behandelt wurde, zeigen der Rouault‘sche Blitzsonnenaufgang in der CHRONIK DER ANNA MAGDALENA BACH oder die im Baum sitzende Nephele in DALLA NUBE ALLA RESISTENZA, einem der letzten Gemälde Nicolas Poussins entsprungen. (Gegenbeispiel: LA VILLE LOUVRE [1990] von Nicolas Philibert. Hier erscheint das filmisch reproduzierte Selbstporträt Poussins genauso obszön wie die Filmbilder der vor der Kamera aufgestellten ReinigungsarbeiterInnen des Museums.)

Der Cézanne-Film endet mit einer Einstellung, die jene bereits seit Jahrhunderten befestigten Grenzziehungen und Ausschlussverfahren der bürgerlichen (Kunst-)Welt noch einmal neu, deutlich sichtbar – und auch für sich selbst – ins Bild setzt. Jedes emanzipatorische Bildermachen, hier die Annäherung an das Werk von Paul Cézanne (und eine mögliche Weiterführung), ist nur von außerhalb, d.h. nur durch das genaueste und listigste Einhalten dieser Distanz möglich. Stefan Hayn, 18. Januar 2004

Wie wir leben müssten Die Straubs materialisieren sich so restlos in ihren Filmen, dass Raum und Zeit ihres physischen Lebens dafür gerade hinreichen. Wir sind Filmtiere, diese Selbstbeschreibung suggeriert, sie können nicht anders, sie handeln nach einem – immer reflektierenden – Trieb. Konsequente, unerbittliche Hinrichtung auf das, ähnlich wie bei Cézanne, so auch hier, nicht vollendbare Werk. Wie dort, so auch hier, genaueste Wahrnehmung der die Themen liefernden Verhältnisse und deren Überführung in eine stringent strukturierte bildnerische Weite. Die geschaute, die erfahrene Wirklichkeit wird durch hellwaches Empfinden und Gewichten des Dokumentars, des Künstlers, verdichtet und so ausgeweitet. Es entstehen dichte, suggestive Entwürfe von Natur und Menschennatur in Bild bzw. in Bild und Wort, deren Appellcharakter die einen stört, die anderen aus ihrer gewohnten Gewöhnlichkeit aufstört, aufweckt. Beider (Straub/Huillets wie Cézannes) Arbeit verdankt sich lebenswichtiger Notwendigkeit. Rilke nannte so etwas bei sich die grosse Arbeit und sah sein übriges Leben davon stets bedroht; Meier-Graefe schrieb über Cézanne: Er malt, wie wir leben müssten. Wie wir leben müssten ! Sagt, weist das den Menschen nicht schon Antigone ( in DIE ANTIGONE DES SOPHOKLES NACH DER HÖLDERLINSCHEN ÜBERTRAGUNG FÜR DIE BÜHNE BEARBEITET VON BRECHT 1948 [1991] ), oder Empedokles ( in DER TOD DES EMPEDOKLES ODER WENN DANN DER ERDE GRÜN VON NEUEM EUCH ERGLÄNZT [1986], und in SCHWARZE SÜNDE [1988] ) ? In diesen und in ihren anderen Filmen zeigen uns Danièle Huillet und Jean-Marie Straub, wie Menschen tatsächlich leben und miteinander umgehen. Als wenn sie die Erde durchpflügten auf der Suche nach Humanem, das immer wieder in sie eingebracht wird und doch immer wieder als verschüttet sich herausstellt. In zwei Filmen wenden sich die Regisseure Paul Cézanne zu ( in PAUL CÉZANNE IM GESPRAECH MIT JOACHIM GASQUET [1989], und in EIN BESUCH IM LOUVRE [2004] ). Nach anderthalb Jahrzehnten sind sie, in ihrem derzeit letzten Film, zu dem Maler zurückgekehrt, dem sie den höchsten Rang in der gesamten neueren Malerei zuerkennen. Wen, der etwas von Cézanne und etwas von den beiden Regisseuren weiß, kann das wundern ! Julius Meier-Graefe hätte das wohl auch nicht gewundert: Cézanne realisierte sich so restlos in seiner Malerei, dass von seiner Person nur die Maske eines menschenfeindlichen Maniaks zurückblieb. Cézannes angestrebte réalisation – was ist das ? – was wäre das ? Lückenlose Verwirklichung seiner inneren Vorstellung vom motif in der Natur auf der Leinwand. Und warum war er niemals sicher, das zu schaffen? Weil er ehrlich war. Weil das nicht gelingen kann. Denn die Vorstellung im Kopf ist und bleibt offen, und die Darstellung in Form und Farbe ist in jeder Hinsicht fixiert, (ab)geschlossen. Das eine ist empfunden, bedacht, das andere gemacht, nach je seinem eigenen Gesetz. Daher, um das Unvereinbare zu vereinen, wenigstens miteinander zu versöhnen, immer wieder das lange Arbeiten am selben Bild. Daher die Variationen um den jeweils selben Gegenstand. Cézannes Lebensarbeit erscheint so auch als ein Werk von Variationen über das Thema Cézanne. Die Montagne Sainte-Victoire hat seinem Blick standgehalten und wir nehmen sie seitdem dennoch in vielerlei Gestalt wahr. Gleiches gilt für das »Objekt« Paul Cézanne, das der Maler sein ganzes Schaffensleben lang darstellte. Viele dieser Selbstportraits vermitteln den Eindruck von gewachsener Landschaft; jedenfalls scheinen die gemalte Natur und die gemalte Menschennatur oft nicht weit auseinanderzuliegen. Insofern ist Paul Cézanne bildübergreifend, d.h. werkimmanent, réalisation geglückt, in der unterschiedliche Ausprägungen von Leben auf der Erde näher zueinanderrücken. Ingo Hohnhold, 4. Mai 2004

Der Marmor hat geblutet Über UNE VISITE AU LOUVRE von Jean-Marie Straub & Danièle Huillet "Der graue Himmel der Abstraktion wie von Blitzen durchzuckt; das Licht stark genug für alles Filigran der Dinge. (...) Wie die gelben Nachmittage ihres Glücks uns wohltun! (...) Und wie uns der maurische Tanz beruhigend zuredet!" Friedrich Nietzsche, Der Fall Wagner (über Carmen) "Das Leben! Das Leben! Ich führte nur dieses Wort im Munde. Ich wollte den Louvre verbrennen, ich armer Narr! Man muss durch die Natur zum Louvre kommen, und durch den Louvre zur Natur zurück ... Aber Zola hat mich trotz allem sehr gut erfasst in seinem Roman L'oeuvre, erinnern Sie sich vielleicht, wie er da herausschreit: »Ach! Das Leben! Das Leben! Es fühlen und es wiedergeben in seiner Wirklichkeit, es um seiner selbst willen lieben, darin die einzig wahre Schönheit sehen, ewig und wechselvoll ...«" Joachim Gasquet, Cézanne Sollte Sie plötzlich die ungute Anwandlung ankommen, diesen Film, wie es so schön heißt, »erzählen« zu wollen, so sähe das nach gar nichts aus: Gemälde des Louvre in starren Einstellungen, mit einer Off-Stimme, die sie kommentiert, eingerahmt von zwei Schwenks und interpunktiert von einem Blick auf die Seine, vom Museum aus. Über den Film selbst hätte man damit überhaupt nichts gesagt. Dem Besucher gegenüber, dem es ein leichtes wäre, mit einem ungenierten »Da könnte man ja gleich mit einem Museumsführer in den Louvre gehen« zu kontern, müsste man präzisieren, dass der Führer in diesem Fall Cézanne selbst ist, jener Cézanne jedenfalls, den uns Joachim Gasquet überliefert hat. Aber man geriete auf Abwege, wenn man sich darauf einließe. Dieser Film, wie alle großen Filme, erzählt (sich) nicht: er macht sehen, er gibt zu sehen, er macht hören, nährt das Auge, das Ohr, den Geist, das Herz – alles auf einmal, und alles ist eins. Und falls Sie darauf beharren wollen – ja doch, der Film erzählt etwas. Er erzählt, wie glücklich es macht, zu schauen. Und, davon ausgehend, wie glücklich es macht, zu leben – wenn man nur zu schauen wüsste. Ja, nichts geringeres als die Lust, auf der Welt zu sein, vermittelt sich hier, diese Lust zu leben, die einem Roman von Zola den Titel gibt, die aber all das, was je ein Schriftsteller darüber sagen könnte, durch ihre unauflösbare und geheimnisvolle Einfachheit übersteigt – Lebenslust, Lust auf der Welt zu sein, Lust, kurz gesagt, einzutauchen in die Welt, sich überschwemmen zu lassen von ihr, Freude über die simple Tatsache, dass die Wirklichkeit an sich existiert und reich an tausend Substanzen, tausend Farben, tausend Nuancen ist. All dies mit nichts als Gemälden (und einer Skulptur) aus dem Louvre, gefilmt in starren Einstellungen, mit einer kommentierenden Stimme aus dem Off – in nur siebenundvierzig Minuten. Wieder muss man nur die Ohren und Augen weit öffnen, und die kinematographische Kunst der Straubs wird sich davorspannen. Wie in all ihren Filmen arbeiten sie auch diesmal (und hier besonders explizit) daran, die Wahrnehmung ihrer Zuschauer zu erweitern, freier zu machen und gleichzeitig zu verfeinern, indem sie darauf setzen, dass das eigene Dasein (auf der Welt, in der Polis) durch das richtige Sehen und das richtige Hören, kurz, durch das richtige Gefühl (für die Welt, die Polis) hindurchgeht: wenn man etwas schlecht tut, dann deshalb, weil man es schlecht wahrnimmt – oder um einen Titel von Beckett zu parodieren: schlecht gesehen schlecht getan. Hier – geschärft durch Cézannes Worte, die Gasquet überliefert hat und die von Julie Koltaï gesprochen werden – unterscheiden unsere Augen, inwiefern denn Ingres »kein Blut hat« und er, »weil er unbedingt die ideale Jungfrau malen wollte, keinen Körper mehr gemalt hat«, David, »schlechter Maler«, »die Malerei getötet hat«, Tintoretto aber der Maler ist, Delacroix »die schönste Palette Frankreichs bleibt, und niemand, unter unserem Himmel (...) mehr als er den Charme und das Pathos zur gleichen Zeit gehabt hat, die Schwingung der Farbe«, Courbets Beitrag »der Geruch der nassen Blätter, der Mooswände des Waldes, (...) das Murmeln der Regen, der Schatten der Haine, der Gang der Sonne unter den Bäumen, das Meer und der Schnee, den er gemalt hat wie niemand«, gewesen ist. Unsere Ohren hören, und also sehen unsere Augen: das Gehör vertieft das Sehen, das Ohr führt das Auge. Die absolute Starre der Einstellungen, die als Negation des Kinematographischen selbst erscheinen könnte – nicht das geringste kinetische Geschehen in diesen Einstellungen, weder Bewegung noch Veränderung des Lichts –, führt dazu, dass diese zu ihrem Kulminationspunkt geführte Starre sich paradoxerweise zu beleben beginnt. Denn einerseits wandern unsere Augen über die Leinwand, gehen auf die Reise im Gemälde auf der Leinwand; andererseits, und vor allem dann, wenn das Bild vibriert, wirbelt, wenn »die Volumen kreisend ineinandergreifen«, wenn »die Flügel schlagen, die Brüste schwellen«, wenn »das Blut peitscht, kreist, singt in den Beinen«, kurzum, wenn das Werk lebt, übernimmt die kinematographische Einstellung dieses Leben, sieht sich belebt von der Bewegung des Werkes selbst. Indem sie das Verlangen des Malers, wie es in ihrem CÉZANNE von 1989 formuliert wird, verwirklichen, gelingt es den Straubs hier wiederum, nichts als eine »empfindliche Platte«, ein »Registrierapparat« zu sein, absolut transparent, eins mit dem, was sie filmen, es in seiner nackten Wahrheit enthüllend. Wie vor dem Jüngsten Gericht erscheinen die Bilder vor uns, und diejenigen, die, siegreich, »alle Sinne verzücken«, heben sich von selbst ab von jenen, wo der mit seinem Ich zu sehr beschäftigte Künstler nur seine Geringheit eingebracht hat. Wir sehen: die Evidenz der Schönheit, hervorgegangen aus der Empfindung des Wahren, Vollkommenheit der Empfindung. Ein Zustand von Hellsichtigkeit, wie Cézanne es nannte, ist erreicht. Wenn wir im Kinosaal sind, sind wir im Auge des Malers – und, vielleicht, in seinem Geist. Wir sehen mit ihm, wir fühlen wie er: durch welch seltsames – hybrides – Verfahren gelingt es einem Text, den Gasquet geschrieben hat, sich so getreu wie möglich der Aussagen Cézannes erinnernd (»ich werde nichts erfinden als die Anordnung, in der ich sie darbiete«, schreibt Gasquet in seinem Vorwort), hier wiedergegeben von Julie Koltaïs Stimme mit ihrem einnehmenden Timbre und rhythmisch durchgearbeitet von den Straubs, eine Anschauung und ein Denken heraufzubeschwören? Das ist das Mysterium des Films und eines seiner Wunder. Um gut zu sehen im Museum, muss man sich lange vor dem Bild aufhalten, und vor allem muss man zum Stift greifen und zeichnen (mein erster Lehrer am Gymnasium sagte »zeichnen heisst, in seinen Kopf eingravieren«). Hier jedoch gravieren sich die auf Film gebannten starken Gemälde ohne diese Vermittlung in unsere Köpfe – und wenn wir aus dem Kinosaal kommen, sind wir ganz erfüllt von ihnen: sie sind von nun an Teil unserer selbst. Ein anderes Wunder. Was die anderen Gemälde betrifft, die nur schablonenhaft sind, Idealitäten, Systeme des Geistes, Literatur (ein anderes Wort für Schweinerei, wie Artaud sagte), oder jene, die durch schlechte Farben, verkauft von schlechten Drogisten, verraten werden, so verschwinden sie (»Es wird eines Tages nichts mehr davon übrig bleiben ... Wenn Sie das grüne Meer, den grünen Himmel gesehen hätten ...«), wir sind von ihnen wie entbunden. Was macht denn diese Gemälde von »falschen Malern« so dürftig, was fehlt ihnen? Sie sind arm an Realem. Das Ich hat hier Vorrang vor der Welt. Das ist also das ›Aus‹ für jene, die, wie man es im CÉZANNE von 1989 hörte, »nicht diesen Baum, Ihr Gesicht, diesen Hund sehen, sondern den Baum, das Gesicht, den Hund«. Das ›Aus‹ für Ingres und das ›Aus‹ für David, der mit seiner Ermordung Marats an das »dachte, was man über den Maler sagen, und nicht, was man von Marat denken würde«. Dieser Film ist eine Apokalypse: es rollen Köpfe. Und wenn die Siegesgöttin von Samothrake, ganz aus Marmor, wie sie ist, enthauptet blutete, so lebten diese schlechten Maler ihrerseits blutleer: lebende Tote. Und der Ruhm gebührt Veronese, Giorgione, Delacroix, Courbet, deren Gemälde die Süße und das Glück des Existierenden in seiner Gänze wiedergeben, sie sind es, die »die Unermesslichkeit, den Strom der Welt in einem kleinen Zoll Materie« unterzubringen vermögen, sie sind es – und hier ist der Cézanne von Gasquet nahe am Nietzsche von Der Fall Wagner –, die uns besser machen: »Diese blassen Rosen, diese rauhen Kissen, dieser Pantoffel, all diese Durchsichtigkeit, ich weiß nicht, das geht Ihnen ins Auge ein wie ein Glas Wein in die Kehle, und man ist sogleich trunken. Man weiß nicht wie, aber man fühlt sich leichter. Diese Nuancen erleichtern und reinigen. Wenn ich eine üble Tat begangen hätte, würde ich davortreten, mich wieder ins Gleichgewicht zu bringen.« Begreift man endlich, mit welcher Liebe zum Realen, welcher Lebensfreude diese Einstellungen geladen sind? Nie wird man ausreichend betonen, wie sehr der berühmte Straubsche ›Widerstand‹ sich auf eine Bejahung stützt. Die Macht ihres ›Neins‹ leitet sich immer direkt ab von ihrem überwältigenden ›Ja‹. Aller Romantik entgegengesetzt, würde man in ihrer Abweisung vergeblich nach irgendeinem Überdruss am Leben oder einer Neigung zum Spleen suchen. Immer handelt es sich für sie wie für Cézanne oder das wiederversöhnte Paar in VON HEUTE AUF MORGEN darum, dem Hier und Jetzt den Vorrang vor dem Anderswo zu geben. Immer geht es darum, diesen aufgeweichten Gemütszustand, der sich in flauen und nebligen Landschaften des Irrealen ergeht, zu bekämpfen: nur das Reale zählt, nur die existierenden Dinge sind wichtig. Und wenn man »den Louvre abbrennen« sollte, dann deshalb, weil er nicht zum Ruhm des Existierenden da ist, weil von den Lebensschätzen, die in ihm geborgen sind, mehr verdorben als entborgen werden. Das ›Nein‹ gilt den Verneinern des Realen. Ein Wort noch. Eine Hypothese. Bezeichnet dieser BESUCH IM LOUVRE UM 1900 nicht den Geburtsakt des ... Kinematographen? Cézanne stirbt; zehn Jahre später dreht Griffith THE BIRTH OF A NATION. Schauen Sie, sagt Cézanne, wie der verlorene Kopf der Siegesgöttin von Samothrake schon ganz im übrigen Körper enthalten ist: wir sehen einen Teil und wir können uns das Ganze vorstellen. Geburt der Kadrage, Geburt des Außerhalbs [hors-champ]: »Ich brauche nicht den Kopf zu sehen, um mir den Blick vorzustellen.« Mehr noch: diese Statue, »das ist ein ganzes Volk, ein heroischer Moment im Leben eines Volkes«, ihr Blut »ist in Bewegung, es ist die Bewegung der ganzen Frau, der ganzen Statue, des ganzen Griechenlands«: indem die Straubs die Statue vor dem Hintergrund einer Mauer von Quadern dekadrieren, geben sie uns eine Vorstellung des Volkes hinter seiner Siegesgöttin, lassen sie es uns sehen bis hin zu seiner Absenz – Geburt dessen, was man modernen Film nennt, eines Außerhalbs innerhalb der Tiefe der Einstellung selbst. Diese Quelle schließlich, die Ingres nicht zu malen verstanden hat, die, »weil sie Quelle ist, aus dem Wasser, aus dem Felsen, aus den Blättern hervortreten müsste«, und die zu Beginn des Films als schlechte Malerei vorgestellt wird, diese Quelle, wie Cézanne sie sich erträumt, wo also die Elemente sich gegenseitig durchdrängen, der Felsen seine steinerne Feuchtigkeit mit dem Marmor des nassen Fleisches austauschte, diese Quelle ... ist das nicht die letzte Einstellung, der Schwenk im Unterholz von Buti, der den Film beschließt – was aus diesem BESUCH IM LOUVRE nicht nur den letzten Teil eines mit ARBEITERN, BAUERN begonnenen Triptychons machen würde (ein Triptychon der Transfiguration, eingeleitet und beendet mit Bachs Kantate Mit Fried und Freud fahr ich dahin: »Ein unbegreiflich Licht erfüllt den ganzen Kreis der Erden«), sondern das Manifest des Kinematographen Lumière. Jean-Charles Fitoussi, La Lettre du Cinéma 26 (Mai 2004)

Eine wilde Liebe zur Malerei Eine physische und moralische Eigenschaft bei Straub: dieses römische Wort, das so schwer ins Französische zu übersetzen ist, virtus. In der Härte, wie es den ersten Anschein hat, oder im bis zur Evidenz fest geführten Blick; aber in der Klanglichkeit der Bassstimme eines Cellos ... aber die Form selbst, die Folge der Einstellungen, mit Schwarz unterschnitten, aber der Gesang, der im Vordergrund von der Stimme aufrechterhalten wird, wobei die Arbeit des Ausdrucks und der Zäsuren immer ein Oratorium und, um die Wahrheit zu sagen, eine Komposition durch symmetrische Massen rhythmisiert hat, bei der die Wiederaufnahmen von Motiven, von melodischen Entwicklungen, die Abwesenheit jedes Bruchs im Ton, die Abwesenheit von Ornamentierung, wo all das in einer Reihe von Beispielen, einer Fiktion am Nullpunkt, einen Gesang oder ein gesungenes Sprechen mit sich führt, wie in der Erzählung der Mutter in SICILIA! In diesem, in seiner Kunst konzessionslosen Kino, enggeführt aus einer Ökonomie der Mittel aus Passion, habe ich immer die Wiederholung der Rezitative der Passion von Bach oder das symmetrische Spiel der Stücke des Wohltemperierten Klaviers begreifen wollen. VON HEUTE AUF MORGEN: Schönberg, der die bei Bach exponierte Melodie, die Intervalle und die nackte Stimme neu schreibt. So jedenfalls habe ich immer die sehr präzise Arbeit der Artikulation des Sprechens bei Straub gehört. Der Lyrismus, die inhärente Leidenschaft und ihre kalte Exaltation. Die Äußerungen Cézannes werden mit dieser vordergründigen Ruhe gelesen; die Desartikulation des Textes, das Versetzen der Zäsuren, die Kunst, die Stimme nicht sinken zu lassen, heben sie in einer wunderbar vollendeten Partitur auf, erweitert durch einen außerordentlichen Takt der Gnade in den Saiten eines Satzes von Bach, mit dem der Film endet. Vibrierende Saiten nach diesem wunderbaren Vortrag in einer Altstimme. Aber etwas anderes noch. Die Parteinahme für die in festen Einstellungen in ihren Rahmen gefilmten Gemälde, manchmal mit Reflexen beladen, gibt die wirkliche Ansicht der Gemälde im Museum wieder. Die Gemälde sind immobil: sie empfangen das brüske, leidenschaftliche, feinsinnige oder brutale Urteil von Cézanne; es ist der Text oder vielmehr: die Rede, welche die Arbeit des Beleuchtens, den Zoom, die Ortsveränderung, die Dekadrage und die Aufteilung der Leinwände macht. Was aber sagt Cézanne? Seine Rede wiederholt die Malerei, führt die Hand, den Meißel, handhabt den Pinsel, verreibt die Farben, zeigt die Luft, das Fleisch und die Gnade, die sich an einer Art Muskulatur der Realität artikulieren. Aber welcher? Dieses außergewöhnliche Bindemittel – immer von einem Gedanken erobert –, zwischen den Affekten und dem Fleisch. Aber – was tut Cézanne, wenn er in der Malerei Motive, den Strich, die Wucht wiederholt, diese Mischung aus Glückseligkeit und Qual wiederaufleben lässt, durch welche ein Werk wahr ist? Und wahr wie? Dadurch, dass es den Atem nimmt, dadurch, dass es aus Dingen gemacht ist, die wahrhaft unwahrscheinlich und unzusammensetzbar sind, und es mit unverständlichen Arten umgeht: dem Stein, einem Blatt, einem Gewebe, einem von einer feuchten Sonne gesäumten Baum, einem Gewässer, das im letzten Moment flieht und seine Musik hinterlässt. Was macht dieses Begräbnis in Ornans von Courbet? Das Schweigen, die lastende Trauer, das Schwarz der bäuerischen Silhouetten, das Messgewand des Pfarrers, der Hund, der wie bei Tizian hingesetzt ist; die lastende Trauer musikalisch, aber so lang ausgehalten, dass sie ein Trost ist: die Langsamkeit und die Zeit, die von innen her die Stimmen in ORDET von Dreyer dehnt. Und die Wiederaufnahme des Gehölzes von Courbet! Ist das Cézanne? Das Schönste für mich, dasjenige der gemalten Felsen im Wald von Fontainebleau. Aber die Straubs? Wer immer so von der Malerei spricht, mit dieser wilden Liebe, mit einer solchen Leidenschaft für die Wahrheit (bedürftig wie wenn man Durst hätte; angesprochen, wie Augustinus von Gott verlangte, zu existieren), der macht das Porträt seiner Kunst. Gibt Straub uns mit diesem Gehölz das Tableau, das er malt? Die letzte Einstellung, der langsame Schwenk nah über die Blätter, die Erde, das Wasser, verschmolzen mit der letzten Partitur des Films (in diesem Film, der ein Oratorium ist), ist das Porträt eines Künstlers, der weiß, dass Paradies und Hölle zusammengehen, und der weiß, dass diese stummen Dinge, von denen ein Frösteln der Blätter, ein herber Geruch von Erde, das Murmeln des Wassers bleibt, dass diese Dinge einmal Menschen waren und dass wir selbst, die wir ein Gedächtnis haben, wissen, dass wir einmal Dinge waren. Cézanne redet; und wie wer? Und was sagt er? Wie Diderot, wie Baudelaire, wie bei den Goncourt, über die Nichtigkeit von Ingres, die schlechte Malerei von David urteilend, und wie sie alle, wie Flaubert, betrübt über die Ungerechtigkeit und die Mittelmäßigkeit eines Jahrhunderts, das von den Liedchen von Béranger gewiegt wird. Und welches Selbstporträt der Straubs? Es ist hier überall; ich hebe indessen diese Art von gewaltsamer, bewegter und bestürzender Verknüpfung hervor, die Tintoretto gewidmet ist: »Ich wage nicht, es zu sagen ... Schweißtriefend ließ er sich von seiner Tochter einschläfern, er ließ sich von seiner Tochter Cello vorspielen, stundenlang. Allein mit ihr, in all diesen roten Reflexen ... Er drang hinein in diese Flammenwelt, wo der Rauch der unseren verschwindet ... Ich sehe ihn ... Ich sehe ihn ... Das Licht löste sich vom Bösen ... Gegen Ende seines Lebens sagte er, dessen Palette mit dem Regenbogen wetteiferte, dass er nur noch das Schwarz und das Weiß liebe ... Seine Tochter war tot ... Das Schwarz und das Weiß ... Weil die Farben böse sind, sie quälen, verstehen Sie ... Ich kenne diese Sehnsucht (...) Hier dieser Sträfling, Tintoretto. Diese Art Elender, der alles geliebt hat, aber dem ein Feuer, ein Fieber alle Begierden verzehrte, sobald sie geboren waren ... Ein Sturm ist diese Ruhe ...« Das Weiß, das Schwarz, das Cello, diese Art Fieber. Jean Louis Schefer, Les Inrockuptibles 433 (17. März 2004)

Ein Text wird zum Leben erweckt Die Conversations avec Cézanne (Edition critique présentée par P. M. Doran, Paris 1978) setzen Leser voraus, die in der Kunstgeschichte zu Hause sind und die erwähnten Bilder im Kopf haben. So laufen auch Joachim Gasquets Aufzeichnungen der Gespräche mit Cézanne ohne konkrete Anschauung ins Leere; nur die amerikanische Ausgabe(Joachim Gasquet's Cézanne. A Memoir with Conversation, New York 1991) bietet Abbildungen (in Schwarz-Weiß). In Danièle Huillets & Jean-Marie Straubs UNE VISITE AU LOUVRE führt uns dagegen eine suggestive Frauenstimme zunächst durch ein schwarzes Bildfeld: »Je n'aime pas les primitifs. Je connais mal Giotto. Il faudrait que je le voie ... Je suis trop vieux maintenant pour m'en aller courir l'Italie.« Wer spricht? Eine imaginäre Stimme: Gedanken Cézannes, gefiltert im Text Gasquets. Dann zeigt der Film das erste Objekt. Die Stimme wendet sich an einen Begleiter: »Regardez-moi, ça ... la Victoire de Samothrace«. Der Film wird zum Vademecum, und die eigene Wahrnehmung gerät an den Schnittpunkt zwischen Sehen und Hören. Wie flanieren wir gewöhnlich durch Museen, Galerien, Ausstellungen? Einzelne Objekte ziehen uns an, der Name des Künstler erscheint uns wichtig, wir wollen den Titel des Bildes mit dem Gezeigten in Einklang bringen, und im Ausufern der Assoziationen beginnen wir zu spekulieren. Andererseits ist der Umgang mit Bildern durch erlernte Techniken der Bildbeschreibung eingeübt, die Wahrnehmung durch Fernsehpraktiken gesteuert. In allem steckt auch Bildungsbeflissenheit. Hier aber erfährt man nichts über das Heiligtum auf der griechischen Insel Samothrake, wo die »berühmte« Statue 1863 gefunden wurde, auch nicht, dass sie um 190 v. Chr. an einen hellenistischen Sieg erinnern sollte. Die Stimme lenkt den Blick auf Körper und Bewegung der nur als Fragment geborgenen Figur, die wir mit den Augen Cézannes sehen sollen, ohne dass wir etwas über Cézanne wissen müssen. Dies ist das Faszinosum des Films, sein »Mehrwert« gegenüber dem nur gedruckten Wort. Textauswahl und Kürzungen erscheinen auf den ersten Blick willkürlich, sind jedoch im Hinblick auf die Akzentsetzung des filmischen Diskurses zwingend. Welches Wissen müssen wir aktivieren, um ein Bild zu verstehen? Paolo Veroneses Gemälde Nozze di Cana setzt die Kenntnis der Geschichte der Hochzeit in Kana (Joh. 2) voraus. Sie gehörte zum Allgemeinwissen, so dass Cézanne und Gasquet darüber nicht zu sprechen brauchen. Es geht um etwas anderes: »Voilà de la peinture. Le morceau, l'ensemble, les volumes, les valeurs, la composition, le frisson, tout y est.« Wir sollen das Malerische an den Bildern erkennen. Da wird mancher, wie auch bei den anderen Gemälden, die Einblendung des Titels vermissen, das Informative, hilfreich Belehrende, aber darauf kommt es bei diesem Rundgang nicht an. Dies wird von Objekt zu Objekt in zunehmendem Maße deutlich. Der Film vermittelt die Spontaneität des Reagierens auf Objekte von starkem malerischen Reiz, die Subjektivität dieses Reagierens aus der Fülle eigener Erfahrung und eigenen Könnens. Cézanne ist als Autorität des Film allgegenwärtig. Man muss seine Ansichten nicht teilen, aber bereit sein zuzuhören. Der Klang der Stimme Julie Koltaïs hält uns in Bann – Sprechkultur par excellence. Man begegnet in diesem Film manchem »Klassiker«, über den man sich längst eine Meinung gebildet hat, wie Jacques-Louis Davids La Mort de Marat und Jacopo Tintorettos Il Paradiso und entdeckt sie gleichwohl von neuem. So hatte man sie bisher nicht gesehen! Durch die lange Verweildauer bleibt genügend Zeit, sie wieder ganz in sich aufzunehmen. Und es gibt Augenblicke des Erschreckens, wie bei Eugène Delacroix' Prise de Constantinople par les Croisés. Das Ereignis ist Geschichte: »Ce n'est pas l'anecdote des croisés ... Maintenant il ne reste plus qu'une image.« Bei Gustave Courbets Enterrement, dem Begräbnis in Ornans, verzichtet der Film auf die Inszenierung der von Gasquet geschilderten Episode, Cézannes Empörung über das Verstecken des Bildes im Keller. Aber er setzt dessen Worte programmatisch ans Ende: »Qu'on foute le feu au Louvre, alors ... tout de suite ... Si on a peur de ce qui est beau ... Je suis Cézanne.« Der große Erfolg des Films in Paris (unerwartet und überraschend für den Verleih) bestätigt ein ausgeprägt nationales Kulturbewusstsein. Die Strategie des Films aber reicht darüber hinaus. Angesprochen werden alle Museumsgänger, deren Wahrnehmungsfähigkeit noch nicht durch Meinungsgeröll verschüttet ist. Klaus Kanzog, 27.April 2004